Manusia Indonesia setidaknya punya dua bahasa yang dikuasai seiring dengan tumbuh kembangnya: bahasa ibu dan bahasa nasional. Untuk kasusku, aku punya bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Malam ini sedikit melankolis dan ingatanku kembali ke kelas 3 SMA. Masa itu adalah masa dimana seseorang akhirnya berkata padaku, betapa aku sesungguhnya mampu menguasai bahasa apapun jika aku mau. Bahwa bakat linguistik ada dan tertanam dengan baik di salah satu partisi otakku. Seseorang itu berkata bahwa suatu hari dengan kemampuan bahasa dan nilai pelajaran sosialku yang selalu tinggi, bukan tidak mungkin aku bisa jadi salah satu diplomat dan ia ingin aku tetap mengingat kata-katanya saat hal itu terjadi.

Beliau adalah Pak Qomar, guru bahasa Inggrisku. Satu hari di semester gasal, beliau bilang begini:

“Amanda, nanti kuliah kamu ambillah jurusan bahasa. Ambil satu bahasa asing, apapun, tapi jangan bahasa inggris. Sudah gampang itu sambil jalan, sudah pasaran. Coba yang lain, ya.”

Tapi beliau tidak tahu bahwa masa-masa itu adalah masa dimana seorang Amanda merasa begitu inferior. Aku akhirnya tidak kuliah di jurusan bahasa dan tak berani menampakkan wajah di hadapannya. Hal yang begitu aku sesali sampai hari ini, karena aku akhirnya tak sekalipun punya kesempatan untuk berterimakasih untuk segalanya. Untuk rasa percaya, saat aku bahkan tak percaya pada diriku sendiri. Bagaimanapun, kabar terakhir yang aku tahu tentangnya adalah kabar bahwa beliau telah pergi, selamanya.

***

Entah sudah berapa tahun berlalu, tapi mataku masih memanas tiap kali aku pulang dan melewati rumah atau komplek pemakaman beliau. Aku mungkin tak akan pernah jadi diplomat, tapi aku jelas tak akan pernah lupa segala tentang Pak Qomar. Hanya saja hari ini aku baru sadar, bahwa ada bagian kecil dari diriku yang sebenarnya ingin sekali percaya pada kata-kata Pak Qomar dulu. Sejak akhir S1 aku mulai mengumpulkan buku-buku untuk belajar bahasa asing. Tapi belum memutuskan mau memperdalam yang mana. Belum tahu juga mau mulai dari mana. Saat itu aku tak punya uang. Modalku hanya beli buku entah di Gramedia atau tumpukan bekas orang.

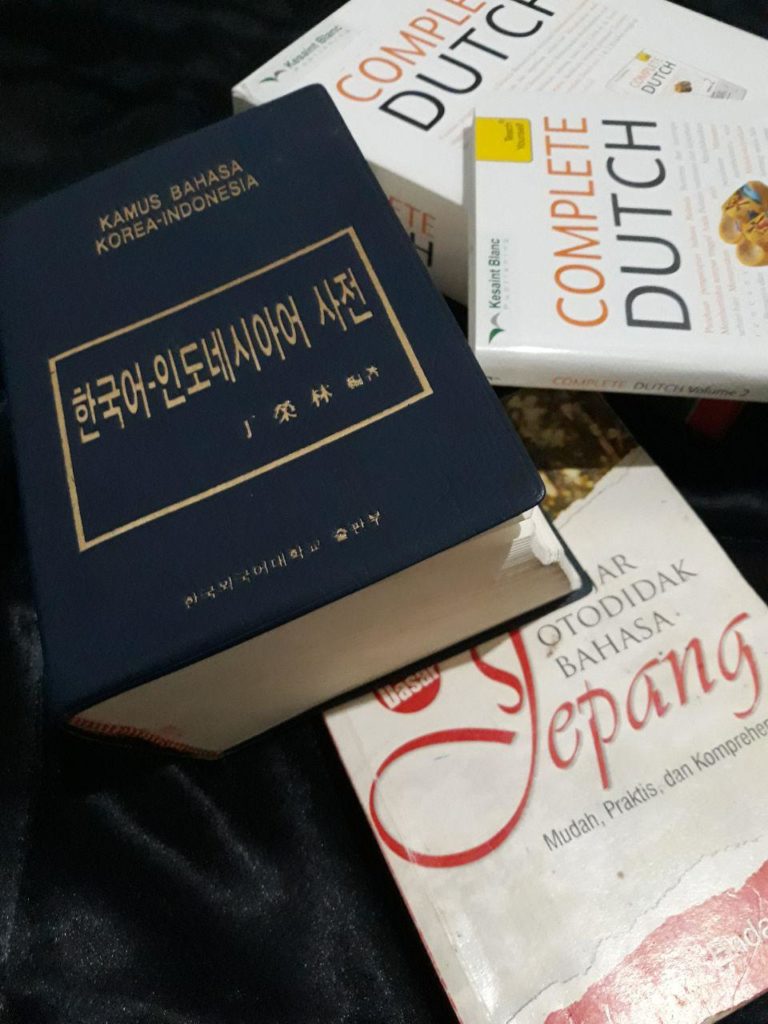

Aku beli panduan Bahasa Belanda karena pernah sangat ingin kuliah di Leiden, Belanda. Aku suka Naruto setengah mati lalu beli buku Bahasa Jepang diskonan Gramedia. Aku suka BIGBANG dari Korea, tapi lupa kamus bahasa Korea itu dapat darimana. Tapi kunci belajar bahasa baru sesungguhnya bukan buku, melainkan teman belajar. Aku butuh lingkungan yang juga bicara dalam bahasa itu. Lingkungan yang memungkinkan aku untuk beradaptasi dengan “atmosfer” linguistik baru. Aku belajar bahasa inggris sejak SMP atau SD, tapi pertama kali benar-benar bicara dalam bahasa itu adalah saat wawancara masuk CRCS. Aku butuh itu, belajar otodidak memang bukan bakatku. Mungkin itu sebabnya Pak Qomar menyarankan untuk ambil jurusan yang spesifik. Aku punya banyak waktu untuk ikut les bahasa dan sangat berhasrat saat itu. Sayangnya, aku tak punya uang.

Setelah kerja dan dapat beasiswa kuliah, akhirnya aku punya uang untuk memenuhi kebutuhan tersierku. Ironi kedua: aku tak lagi punya waktu. Dua hal diatas adalah penyita waktu paling luar biasa. Padahal les bahasa belanda hanya 800ribu/season dan hanya berjarak 3 km dari kos di Jogja. Les bahasa Korea cukup dibayar tak sampai 1x gaji. Nitta, teman kuliahku, juga buka les bahasa Jerman yang hitungan biayanya per sesi pertemuan. Aku punya uang, punya kesempatan, tapi tak punya waktu. Jangankan untuk les, untuk tidur nyenyak saja susahnya tak karuan. Sungguh hal yang benar-benar harus kubeli adalah waktu. Aku menyesal untuk semua waktu yang dulu terbuang sia-sia. Tapi malam ini, diantara kepingan memori tentang Pak Qomar, aku rasa sudah waktunya mulai belajar lagi.

Di dunia ini banyak pengetahuan yang ditulis dalam berbagai bahasa. Bayangkan berapa banyak pengetahuan yang kamu dapat seandainya bisa memahami semua bahasa itu. Berat memang belajar bahasa asing, apalagi di masyarakat kita yang katanya ‘anti asing’. Ngomong bahasa inggris sedikit saja dibilang sok, nggaya, apalagi bahasa lainnya. Akhir-akhir ini lebih parah lagi, banyak kritik bertendensi hujatan untuk mereka yang mencampuraduk bahasa. Menyebut bahwa orang-orang ini menelantarkan kebakuan bahasa nasionalnya. Kenapa masyarakat kita tumbuh jadi manusia yang seperti itu ya? Manusia yang suka membunuh potensi orang lain.

Mungkin sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa. Berapapun umurmu, kalau kamu baca ini, aku kasih tahu ya: belajar bahasa ketiga itu baik. Makin muda kamu belajar, makin baik. Kamu tidak menghianati bangsamu hanya karena belajar bahasa asing. Soekarno yang mendirikan negara Indonesia saja seorang Polyglot–yang menguasai banyak bahasa.

Orang lain boleh melontar kritik atau hujatan. Tidak apa-apa. Toh kamu juga tidak tahu kan, apakah mereka murni peduli Bahasa Indonesia atau hanya manusia inferior yang berlindung dibalik topeng nasionalisme.

Mereka yang malas belajar, kok kita yang disalahin.

***