Namanya Soekasbi. Sulung lima bersaudara.

Sebagaimana tipikal lelaki yang lahir di masa perang, ia kemudian tumbuh jadi tentara. Sosoknya berbadan tinggi, garis rahangnya tegas, dengan taring gingsul yang tampak tiap kali ia menguar tawa. Istrinya perempuan Solo asli, berkulit langsat dengan iris mata coklat. Segala di hidupnya baik-baik saja dan sederhana. Ia tak punya jabatan tinggi dan bertugas di divisi kesehatan militer. Bukan senjata api yang melekat di tubuhnya, melainkan stetoskop tua yang setia. Meski tentara, sepertinya ia memang pria biasa. Ku dengar mertuanya galak luar biasa.

Datanglah suatu hari di 1965, militer gempar hingga ke pelosok negara. Ada kabar para jendral ditemukan tak bernyawa, dibunuh dengan cara yang menyayat rasa iba. Mereka bilang dalangnya bernama PKI. Segala yang terjadi hari itu, disusul dengan perintah masif penumpasan ‘antek partai’ yang dilangsungkan berhari-hari. Tak boleh ada satupun yang tersisa, musnahkan hingga ke akar rumputnya. Apa yang terjadi di malam berdarah itu adalah awal dari hari-hari yang akan dianggap biasa. Karena penangkapan masal dan pembunuhan kepada yang dikata partai iblis, tak berhenti di tahun ’65. Banyak nama dikumpulkan, ditangkap, diasingkan, dimiskinkan, ditembak mati, atau dibunuh perlahan.

Atas nama negara, Pancasila dimandikan dengan darah orang-orang yang tak jelas apa dosanya. Orang-orang yang tak sempat menatap meja pengadilan bahkan hingga ajal menjemputnya.

1968, Soekasbi seharusnya masih jadi tentara biasa. Solo tak lagi jadi pusat penumpasan PKI sejak banjir bandang di 1966. Tiga tahun berlalu sejak malam berdarah itu dan Soekasbi sedang menantikan kelahiran anak bungsunya. Tapi nasib nahas memang tak pandang menyapa siapa.

Hari itu mungkin jadi hari paling tak masuk akal bagi Soekasbi. Ia ditangkap dengan tuduhan sebagai antek PKI.

Seorang anggota TNI dituduh berafiliasi dengan partai politik. Seragam hijau tak punya kuasa dan tak berkutik. Hitungan tahun mengabdi bahkan tak membuatnya kebal dari tuduhan tanpa bukti. Ia ditangkap karena ada seorang tahanan yang menyebut nama Soekasbi sebagai komplotan komunisnya. Ia ditangkap karena ia bernama Soekasbi.

Mulai hari itu hidupnya tak lagi biasa.

Tak ada keadilan sipil, tak pula pengadilan militer. Hari itu adalah hari terakhirnya berseragam hijau. Tak lagi ia diberi hak untuk mengenakannya. Hal yang tak bisa aku baca adalah perasaannya tiga bulan kemudian. Saat putri bungsunya lahir, sementara ia dipenjara.

Kisah ini ditulis setelah jauh 50 tahun berlalu, oleh aku, anak dari si putri bungsu.

***

Aku menyukai pelajaran Sejarah sejak sekolah, lanjut kuliah pula di jurusan sejarah. Karena itu rangkuman ilmu yang terkumpul di otak ini tentang G30S adalah rangkaian kronologi cinta dan benci. Aku pernah begitu memuja Soeharto, pernah begitu membenci PKI, pernah balik membenci Orde Baru, pernah menyayangkan jalan politik yang diambil Soekarno. Aku pernah berdiri memihak pemusnah PKI, pernah pula mengutuk ketidakadilan yang terjadi pada orang-orang kiri. Tiap tahun, momen peralihan menuju bulan kesepuluh adalah waktu yang tepat digunakan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap yang hitam atau yang putih.

Setidaknya hingga lima tahun lalu, kisah yang disampaikan ibuku membuatku sadar bahwa ada pihak ketiga. Pihak yang berdiri di zona abu-abu.

Keluarga kami punya banyak sesepuh, karena itu biasanya mereka dipanggil dengan nama terang. Mbah Kasbi misalnya. Tentu saja untuk cucu kandungnya harus ada pengecualian. Dari sisi manapun, Mbah Kakung adalah panggilan yang lebih sayang. Sama seperti Bapak, Mbah Kakung adalah definisi kata hangat. Sehangat segala pecahan memori yang masih kuingat tentangnya. Kedatangannya, adalah kenangan tentang arum manis berwarna merah muda. Hari-harinya, adalah kisah Mahabharata dan aksara jawa. Kepergiannya, adalah perkenalan pertamaku dengan kematian yang penuh duka.

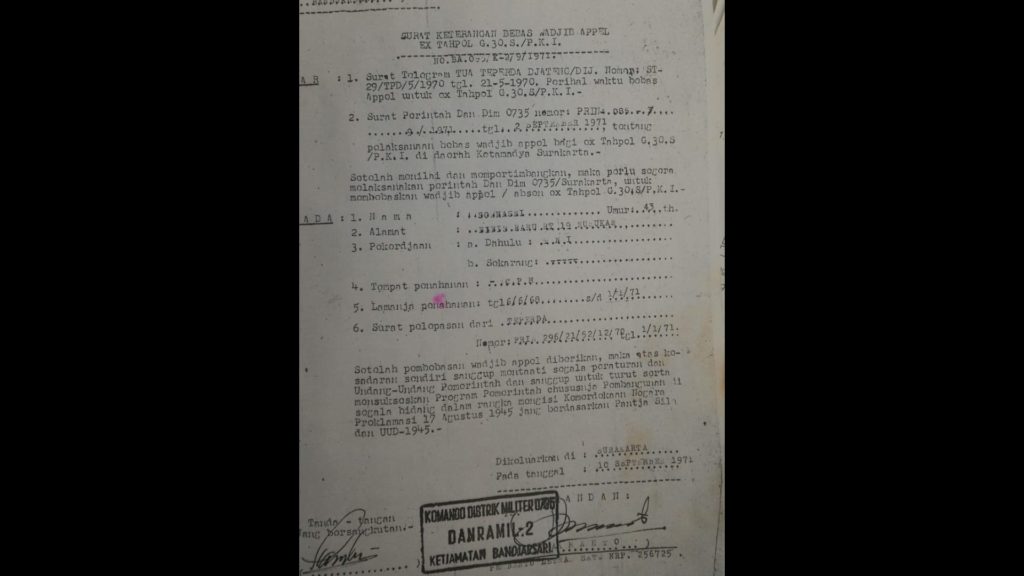

Aku tak pernah tahu bahwa hidupnya tak selalu sehangat itu. Peninggalannya hanya sebuah koper tua berwarna abu-abu. Berisi stetoskop yang sama tuanya, alat pengukur tekanan darah, kaca pembesar dan tumpukan dokumen tentang karir dan gambaran kemalangan yang menimpanya sebagai tahanan politik.

Aku tak pernah berhenti bertanya. Apakah ia dulu juga angkat senjata dan melakukan yang tak semestinya dilakukan? Apakah segala yang ia tinggalkan di koper itu adalah murni cerminan hidupnya? Jika ia masih disini, dimana ia akan berdiri? Masihkah ia percaya pada negara yang meninggalkannya? Akankah ia bersimpati pada golongan yang membuat ia terseret ke penjara? Lima tahun terakhir, momen peringatan peristiwa berdarah itu adalah waktu yang kuhabiskan untuk menerka tentang masa lalunya.

Pada akhirnya kisah ini kurilis untuk menunjukkan satu fakta. Bahwa Soekasbi hanyalah sebuah nama diantara jutaan nama lainnya pada peristiwa ’65. Jika abdi negara saja tak berperisai nyata, apalagi warga sipil biasa. Aku tak berpihak pada pemerintah kala itu yang tak mampu melindungi warga negaranya. Aku tak berpihak pada PKI yang menyeret nama banyak orang tak berdosa dalam catatan administrasi partainya. Tapi aku akan selalu berdiri di sisi Mbah Kakung. Di sisi orang-orang yang namanya mungkin tak akan pernah dicatat dalam sejarah, atau bahkan dihilangkan dari sejarah. Di sisi orang-orang yang direnggut dari keluarganya. Di sisi orang-orang yang dirampas martabat dan harga dirinya. Di sisi orang-orang yang tak urung dipulihkan nama baiknya. Di sisi orang-orang yang tak beroleh keadilan hingga ke liang lahatnya.

Aku percaya bahwa tak seorang manusia pun punya hak untuk mengambil hak hidup manusia lainnya. Aku berdiri di sisi mereka, yang memanusiakan manusia.

***

Pantesan, km dungu, goblok tapi belagu banget. Ternyata.